はじめに

成長は「偶然の産物」などでは断じてない。総力結集の賜物だ。

―― ジェームズ・キャッシュ・ペニー*1

急成長中のチームを率いるというのは、他に類を見ない大仕事である。先月までは大層有効に思えた管理手法が、不意に意外な形で効力を失ってしまう。あれこれ調整した結果、その後半年ほど前進できることもあれば、わずか数週間でまた行き詰まってしまうこともある。その一方で、いち早くプロジェクトに精通し腕を振るってくれるものと期待して雇い入れた新入社員たちが苦戦続きで、あれだけ力を尽くしたはずの人選が逆にチームの足を引っ張ろうとは、と首を傾げる日々でもある。

こんな状況を「みじめな経験」と捉える向きもあるだろう。しかし急成長に付き物の「変わり目」をしっかり乗り切れる者にとっては、スリルもやり甲斐もある仕事となるはずだ。著者自らの体験を振り返ってつくづく抱くのは、そういう「変わり目」で、チームの機能不全の兆候を、本物の危機へと拡大する前に察知するコツを指南してくれる実用的な手引きさえあったなら、という思いである。「規模拡大」がらみの問題が起こるたびに慌てて極端な舵切りをするのではなく、すでに成功を遂げた他社の実証済みの解決策を採り入れ、それを自社独自の状況から生じた特有の問題に応用するほうが良いのだ。そうした「実証済みの解決策」を集めた道具箱が、まさしく本書であり、きっと皆さんのお役に立てると考えている。

[*1] 米国の大手百貨店チェーン「J.C.ペニー」の創業者

対象読者

本書の執筆で念頭に置いたのはIT企業の幹部、それもとくに製品開発に関わる幹部である。具体的には、ソフトウェア・エンジニアリング、製品管理、デザイン、品質保証などの担当幹部だ。規模で言えば、スタートアップや、一定以上の規模の組織で新たに結成された10人から250人のチームが主たる対象である。

ニーズで言えば、規模が急拡大中のチーム、俗に言う「ハイパーグロース」を遂げつつあるチームのニーズに焦点を当てた。この「ハイパーグロース」と「通常レベルの成長」とを分ける厳密な尺度はないが、半年から1年の間に50%超の規模拡大を遂げるケースをハイパーグロースと称することが多い。ハイパーグロースのさなかにはスケーリングにまつわる難問が激増するにもかかわらず、解決策を編み出すための時間が通常にも増して少ない(もっとも、我々が本書で提案している戦略は、これほど成長の速くないチームにも役立つと思う)。

加えて、本書は製品開発の担当チームと密接に連携するチーム(たとえば技術営業、マーケティング、カスタマーサクセスなどの担当チーム)の管理者にも、さらにはIT以外の分野の管理者にも役立つはずだ。

本書を書いた理由

以下に紹介するように、我々2人はそれぞれに違う経緯でIT管理者を経験するに至ったが、通常なら高い能力を発揮できるチームが規模拡大にいかに圧倒され得るかに関しては、よく似た体験をしている。

アレクサンダー・グロース(アレックス)の場合

1999年にシニア・ソフトウェアエンジニアとして、とあるスタートアップに雇われた。2、3ヵ月後のある日、出勤するとCTOの机に辞表が置いてあり、CEOが私のほうへ向き直ってこう言った。「おめでとう、アレックス。CTOに昇格だ」。当初は完全なパニック状態で、何をどうすればよいのか、まるでわからなかった。そこで最初の数ヵ月間は技術的な作業に集中した。それ以外に何をしたらよいのか見当もつかなかったのだ。やがてITバブルがはじけ、そのスタートアップも倒産。その後、スタートアップが犯しがちな典型的な誤りを紹介する記事を読むことになるが、そこであげられていた誤りのすべて身に覚えがあった・・・

デイビッド・ロフテスネスの場合

1993年、Geoworksに入社。大学卒業後、初の就職先だ。1年後に技術担当役員から、所属チームの管理を命じられる。まじめで意欲的な若きソフトウェアエンジニアであった私はこの命令に素直に従い、まずは上司のまねをするところからやってみた。1対1やチームでのミーティングを開き、プロジェクトのスケジュールを立て、エンジニアを募集、採用するなど、死に物狂いで新たな任務に取り組んだ。自分のやっていることをきちんと理解してはいなかったが、チームを絶えず前進させようと最善は尽くしたつもりだ。その過程で多くの誤りも犯した。だが、爆発的成長期が過ぎると会社は徐々に推進力を失い、やがて私は担当チームのほぼ半数を一時解雇するハメになった。その多くは良き友人であり、我がキャリアで最悪レベルといってよいような体験となってしまった。今、当時を振り返って抱くのは「あの爆発的成長期をもっとうまく乗り切れていたら、大事なクライアントを失わずに成長を続け、望みどおりに大成功を収めていた・・・のだろうか?」という思いである。

こうした体験を経て出会った著者2人は、情報交換を重ねるうちに、共通の夢をもっていることに気づく。それは「未来のリーダーたちに、我々には得られなかった手引き――それも主に努力と苦労の末に手にした成功の体験から引き出した教訓に基づいた手引き――を提供する」という夢である。

そんなわけで、我々は複数の企業の急成長中のチームを管理した経験を下敷きにして本書を書き進めた。だが言うまでもなく著者2人の経験だけでは、紹介できる場面や状況もたかが知れている。そこで各種分野の高成長企業の創業者や幹部にもインタビューしてその成果を組み込み、さらに他業種のリーダーたちの著書や記事――我々のキャリアに多大な影響を与えた著作物――も参照、引用させていただいた。

成長の背景

ごく短期間のうちに2倍、3倍、あるいはそれを上回る規模拡大を果たした、飛ぶ鳥を落とす勢いのIT企業――この手のサクセスストーリーは何も耳新しいものではない。たとえばシリコンバレーの投資家ベン・ホロウィッツは、著書『HARD THINGS 答えがない難問と困難にきみはどう立ち向かうか』(小澤隆生、滑川海彦、高橋信夫訳、日経BP、2015年)で、共同創業者兼CEOを務めたLoudCloudが創業者4人のみという状況から、6ヵ月未満で従業員200人の規模へ、さらにその後1年未満でなんと従業員600人規模へと急成長を遂げた過程を振り返っている。

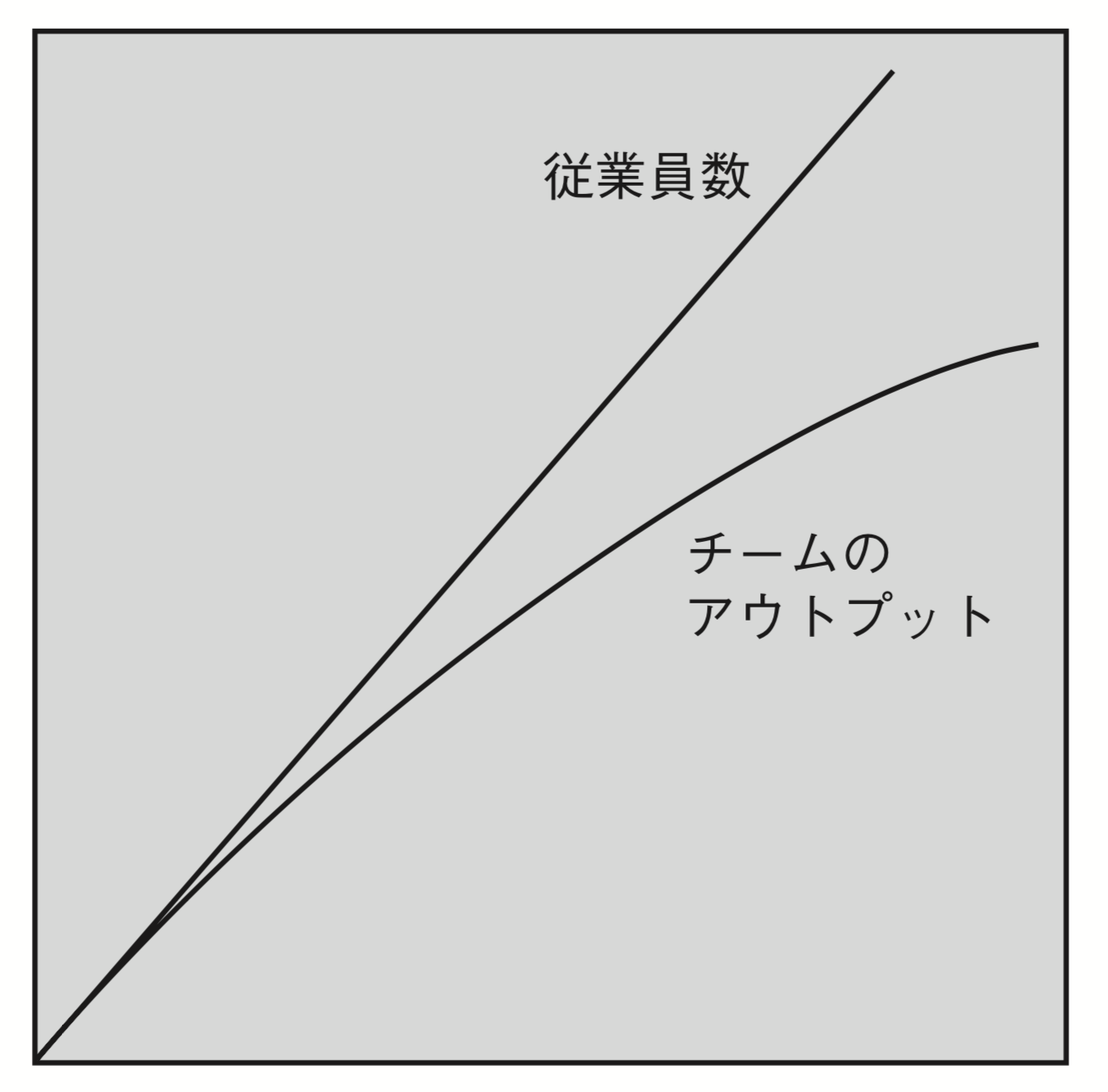

たしかに快挙ではあるが、そうした企業のリーダーたちがいかに才能に恵まれていようと、1年で300%の規模拡大を果たしたチームの生産量も300%増えるかというと、そんなケースはほぼ皆無だ。むしろ急拡大したチームはアウトプットが落ちてしまうのが普通なのである(図1)。

図1: 規模の急拡大はアウトプットの低下につながる

(理由は後続の章で解説するが)急成長がもたらす問題が原因で、新規採用による生産性の伸びが頭打ちになってしまうことはよくあるし、さまざまな副作用の影響でチーム全体の効率が低下することさえある。極端な例を紹介しよう。米国のプログラマーであり起業家であるケイト・ヘドルストンのブログからの引用だ*3。

2、3年前、シリコンバレーの大手IT企業で、技術担当上級バイスプレジデント(VP)*2が交替した時のこと。新任のVPがまず第一に断行せざるを得なかったのが採用の停止だ。この会社は急成長の真っ只中にあり、技術チームは積極的に採用を続けていたが、すでにエンジニアが増えるたびにチーム全体の生産性が低下する段階に達していたのである。

せっかく労力と資金を投じて新たな社員を募集、採用、教育したにもかかわらず、チームのアウトプットが低下してしまうとは。何ともやりきれない気分だろう。

だが、こうした状況を前にして、ある疑問が浮かんでくる。規模拡大の速度は、具体的にどのレベルを超えると「速すぎ」になるのか、という疑問だ。答えはさまざまな要因によって違ってくるが、とくに重要な要因はチームの規模と成熟度だ。新メンバーの教育・研修プログラムが確立している10人のチームであれば、1年で3倍の規模に拡大してもさして問題は生じないだろう。だが準備態勢があまり整っていないチームだと混乱が生じる恐れが大きいし、長期的な持続可能性はないと言っても過言ではない。チームが生産性を伸ばしつつ拡大、成長し続けられる限界点を大幅に押し上げようとする際、本書の助言や手法が役立つはずだ。

ここで、我々自身の経験と、ハイパーグロースを果たした企業の幹部の体験談から得た経験則を紹介しておこう。それは「開発チームの規模が20人を超えた場合、1年未満で規模を倍増しようとすると問題が生じる可能性がある」というものだ。問題とは、たとえば人事に関わる問題、トレーニング不足の新入社員が招く製品の欠陥、士気の低下、非効率的なミーティングなどで、その解決に時間を取られ、肝心の「製品の改良を怠らず常に顧客満足度を高水準に保つ」という目標が達成できなくなってしまう。

「採用」以外にもさまざまな選択肢が

IT系のスタートアップにありがちなパターン。それは「どの問題も一律に『採用』によって解決しようとする」というものだ。生産性や製品の品質が落ちてきた理由や要因を突き止めて適切な解決法を編み出す、という努力をせず、新規に採用した人材を問題解決に投じるだけの企業が多い。あいにく規模が拡大した分、チーム管理の複雑さも増すわけで、これが問題を悪化させたり新たな問題を招いたりすることも多い。

著者のひとり、アレクサンダー・グロースの以前の勤務先の製品は不具合が多く、顧客満足度が低かった。事態を打開しようと、会社はさらに複数の開発者を新規採用し、不具合の解消に当たらせた。だが当然のことながらこうした新メンバーはシステム全体を十分把握できておらず、修正したバグの数よりも多くの問題を生み、それがさらなる新規雇用とさらなる品質悪化を招くという悪循環の源になった。

この会社が採るべきであったもっとましなアプローチは「採用は一旦休み、製品の品質低下の理由を突き止める」というものだったはずだ。「新入社員が必要なトレーニングを受けられていないのでは?」「技術者が5人だった時に奏功していた開発プロセスが、25人体制になったことで破綻をきたし始めたのでは?」などと自問してみるべきだった。そうすれば、さらなる採用ではなく、開発プロセスの厳格化や、より妥当なテスト方法の運用訓練などで問題を修正できたはずだ。そうした対応が済み、さらに最近雇用した社員が製品の質を落とすことなくチームに寄与できるレベルにまで知識やスキルを身に着けた時点で、ようやく新規募集を再開する態勢が整ったと言えるのだ。

我々は本書でチームの規模拡大に焦点を当ててはいるが、「まずは採用」以外の選択肢を検討することを推奨する。プロセスを改善し、組織を改変し、不要なプロジェクトを中止すれば、無闇に多くの人材を採用し続けなくとも目標を達成できるかもしれない。その分、コストを抑えられ、作業を簡素化でき、会社が負うべきリスクも低減できる。著者の経験に即して言えば、拡大率100%のチームの管理の難度は50%のチームのそれの2倍では済まされない。

こうやって「まずは採用」以外の選択肢も検討し、それでもなお新たな人材が必要だと判断した人。そんなあなたのためにあるのが、まさしく本書だ。現行チームでは事業上のニーズを満たすことができない、今のこの切羽詰まった状況があともう何ヵ月か続いたら、チームのベテランメンバーが燃え尽きて辞めてしまうことは明らかだ、といったケースも時にはあるものだ。これほどの状況に至ってしまったチームを統率する管理者に、ぜひ本書を参考にしてもらいたい。そうすれば、急拡大のさなかにあるチームにありがちな難問に取り組み、よりよく管理する上で必要な知識やコツを身につけられるはずだ。

[*2] 訳注:本書ではvice presidentを「バイスプレジデント」とした。「副社長」と訳されることが多いが、日本語で「副社長」というと「社長の補佐役で、万一の場合に社長の代理をする人」の印象が強く、これは米国のvice presidentの役割と異なるためである。

[*3] ケイト・ヘドルストン著「新入社員教育、およびチームの負債で生じるコスト」(https://bit.ly/2hLIwGb)

本書の構成

本書では次の5つの局面を取り上げ、各局面での成長・拡大に関する包括的戦略、個々の戦術、事例や逸話を紹介していく。どれもハイパーグロースのさなかに難問が生じがちな局面である。

採用

第1章 採用のスケーリング――チームの拡充

第2章 採用のスケーリング――面接と採否の決定

第3章 採用のスケーリング――雇用契約締結、新入社員研修、退社手続き

人事管理

第4章 管理体制の導入

第5章 大規模組織の人事管理

組織

第6章 組織のスケーリング——組織設計の原則

第7章 組織のスケーリング――デリバリーチーム

第8章 組織のスケーリング――報告体制

文化

第9章 文化のスケーリング

コミュニケーション

第10章 コミュニケーションのスケーリング――規模と距離が生む複雑性

第11章 コミュニケーションのスケーリング――組織内のコミュニケーション

まず「採用」だが、これは会社の基盤構築に関わる局面だ。チーム、ひいては会社の成長を助けられる人材を採用しなければならない。会社ならびに既存の社員とビジョンや価値観を共有し、会社全体の成功に寄与できる資質を備えた人材が確保できれば理想的である。人選を誤るぐらいなら採用しないほうがましだ。他の4つの局面にどれだけ投資したところで人選の失敗の穴埋めはまずできない。

次は「人事管理」。「採用」によってチームの「素材」が手に入るわけだが、チームが長期的に満足の行く形で作業を進め、しかるべき成果を上げていくためには「人事管理」が必要だ。有能な管理者は、コーチング(チームのメンバーが目的達成に必要なスキルや知識を身につけるための、指導者との双方向のコミュニケーション)、フィードバック、作業の割り振り、対立や紛争の解決といった手法を採り入れ、これを各メンバーのニーズに合わせて調整しつつ応用していく。

「採用」と「人事管理」が生産性の維持・向上に必須の要素だとすると、「組織」は生産性の向上と方向付けに有効な「枠組み」である。優れた組織は、成果の引き渡しを妨げる障壁を崩し、適任のメンバーを厳選して結成したチームに、事業が抱える難問の解決を委ねる。

そして「文化」と「コミュニケーション」は上記3つの局面を結びつける接着剤の役割を果たす。有効な文化は、他の4つの局面の諸々の要素を包含し、それぞれの最良の部分を強化する力を有する。一方、コミュニケーションは、チームが他の4つの局面で力を発揮するのに必要な文脈をメンバーにもたらす。

最終章では、前章までで紹介してきた「ノウハウやコツ」(その中でも必須のもの)と「問題の兆候」とを、それぞれ一覧表にまとめたほか、規模拡大に伴う困難を乗り切るためのスケーリングプランを提案している。

本書の読み方

本書は、最初から最後まで順に読み通しても、あるいはとくに関心のある箇所だけを読んでも理解できる構成にした。後者の場合、たとえばチームに人事管理の機能を加えたいと考えている人なら、この「はじめに」を読み終えたらすぐ「人事管理」の各章を読む、といった具合に利用してほしい。

組織はどれも千差万別だ。そのため本書では「万能薬」はごくまれにしか処方しない。問題が発生した時、取るべき針路を左右する要因はいろいろある。たとえばチームの規模、規模拡大の速度、オフィスの数(とタイムゾーン)、在宅勤務者の数などなど。ただ、きわめてまれだが、ある特定のアプローチが奏功すると思われる場合には、これを詳細に解説している。それ以外の場合はいくつか可能性のある解決法の概要を紹介し、さらに他の企業が同じ問題にどう対処したかの事例も提示した。

時間に制約のある方は、第12章を重点的に読むだけでもよいだろう。規模拡大で外せない要素、つまり急成長に備える上でもっとも重要な事柄を、表形式でまとめてある。また、各章で紹介した問題の兆候を整理した表も添えた。この表に目を通して自チームに顕著な兆候を見つけ、同じ表の中で提案してある対処法を応用すれば、我々が本書で推奨している手法やコツを、あたかも外科医がメスを振るうようにして自チームに適用できるはずだ。

謝辞

本書は多くの友人、同僚、家族の支援や助言、支えがなければ書けなかった。感謝の念でいっぱいの著者2人が、次の方々に心から御礼申し上げる。

- グロースとロフテスネスの提言は「たわごと」では決してない、仕上がった原稿は本にするだけの価値がある、とオライリーメディアに働きかけてくださったレビュアーの皆さん。おかしいところはおかしいと率直に指摘してくださり、洞察に富んだ意見を寄せてくださるなど、さまざまな形で本書の改善を後押ししてくださった。キーラン・エリオット=マクリー、ベサニー・マッキニー・ブラント、マイク・ルキーダス、マーシー・スベンソン、ケビン・ゴールドスミス、オーレン・エレンボーゲン、アレクサンダー・コン、アンナ・スルキナ、ケビン・ウェイ、ナオミ・チン、ディリオン・タンの各氏。

- 我々のインタビューを快く受け、貴重な助言をくれたり、チームのスケーリングに関する洞察をメモって渡してくれたりした同僚や友人。「目からウロコ」の体験談や実例を寄せてくれたおかげで、著者2人の限られた経験を補うことができ、さまざまな状況や難問を紹介することができた。マイク・クリーガー、マーシー・スベンソン、クリス・フライ、ラフィ・クリコリアン、マイケル・ロップ、エリック・ボウマン、デイビッド・ノエル、イェスペル・パスカル、オーレン・エレンボーゲン、ケビン・ゴールドスミス、フィル・カルサード、ドゥアナ・スタンレー、キーラン・エリオット=マクリー、デイル・ハリソン、ニック・ウィーバー、ローラ・ビラザリアン、マーク・ヘドルンドの各氏。

- お世話になった同僚や友人はほかにも大勢いる。本書の草稿に目を通して意見を言ってくれるなど、いろいろな形で支援してくれた。このあと、ひとりひとり具体的にどう支援してくれたのか代表的な仕事を紹介していくが、それ以外にもみんなが役に立つコメントや見解、提案を沢山寄せてくれたのだから、読みながら「ほかにも山ほど助けてくれた」と付け加えてほしい。まず、ジョイ・スー氏はテックトークの輪番制を提案してくれた。ジョン・カルッキ氏はロジカルフローを手直ししてくれた。グレン・サンフォード氏は監督の成功を予測するためのスポーツ系のメタファーを修正してくれた。ペニー・キャンベル氏は無数と言ってもいいほど多くの体験談や逸話を推敲してくれたほか、リーダーの言動がチーム文化にいかに影響を与えるかの節も加えるべきだと提案してくれた。シルバン・グロン氏は本書の最初期の構成の改善を手伝ってくれた。ジョアン・イー氏はまだるっこしい言い回しの数々をすっきり読みやすく推敲してくれた。ジョー・ゼイビアー氏は人事管理の職務の完璧な要約を提供してくれた。マイク・セーラ氏は管理の不備と管理の不在とが別物であることを教えてくれた。ライアン・キング氏はベテランの視点から、中核となる価値観と文化に関する洞察を寄せてくれた。アーロン・ロスマン氏は「採用」の局面には契約の締結も必須であることを指摘してくれた。スコット・ロフテスネス氏は人事管理に関する章の順番に問題があることを指摘してくれた(ありがとう、父さん!)。ステファン・グロス=セルベック氏は「組織のスケーリング」の各章の構成について改善点をあげてくれた。また、ソーレン・トンプソン氏のおかげで「組織のスケーリング」の数箇所を明確にできた。ジョン・ストゥリーノ氏は「デリバリーチーム」に追加するべき重要なコンセプトを紹介してくれた。ベン・リンダーズ氏は「組織のスケーリング」の章の改善を助けてくださった。ヤン・レーンハルト氏は「採用のスケーリング」の多様性に関して貴重な意見を寄せてくださった。エリック・エングストロム氏は「採用のスケーリング」の章に2つの体験談と貴重な意見を寄せてくださった。チャーミラ・カスパー氏は採用に関する章の多様性について助言してくださった。オリバー・フーキンズ氏は本書全体の最初の詳細なレビューをしてくださり、きわめて貴重な意見を寄せてくださった。ピーター・ビダ氏は「採用のスケーリング」のレビューをしてくださった。フィリップ・ロッゲ氏は「組織のスケーリング」のレビューをしてすばらしい意見を寄せてくださった。サイモン・ミューニック=アンダーソン氏は本書全体のレビューをしてくださり、有用で励みになるフィードバックをくださった。デイビッド・パーメンター氏は本書全体の構成について数々の助言をくださった。ソニア・グリーン氏とロベルト・スリフカ氏は価値観と文化を結びつける樹木のメタファーを教えてくださった。マイク・ピエロビッチ氏は「人事管理」の章に引用するのに最適な言葉を寄せてくださった。このほか、ひと握りだとは思うが、お世話になったにもかかわらず失念してしまった方がいるかもしれない。ご無礼をご容赦の上、謝意を受け止めていただきたい。

- そもそも本書執筆のアイデアが生まれたのは、2015年にアルメニア共和国の首都エレバンで開催されたカンファレンス「Hive Summit」で著者2人が出会った時なのだが、そこに居合わせ、その場でもその後も励ましと支援をくださった方々に御礼申し上げたい。ローラ・ビラザリアン、デイビッド・シングルトン、レノン・デイ=レイノルズ、デイル・ハリソンの各氏。また、あのカンファレンスを主催し、すばらしいきっかけを我々に与えてくださったハイブ・グループ、TUMOセンター、アルメニアのITコミュニティにも御礼申し上げる。あのカンファレンスに我々2人を招聘してくださり、今日ここに至るまでの道のりの出発点に立たせてくださったラフィ・クリコリアン氏にも心から感謝申し上げる。

- 次は格別のお力添えをいただいた方々だ。我々2人を共著者として迎え入れ、本書出版のプロジェクトを立ち上げてくださったオライリーメディアのローレル・ルーマ氏。スケーリングに伴う難問を複数の局面から論じることを提案してくださったティム・ハウズ氏。着想を読みやすい文章で表現する過程で後押しをしてくださったロバート・フークマン氏。我々の言葉やアイデア、スケジュールを、自信たっぷりに、だが優しく、バッサバッサと切り捨てたコリーン・トポレク氏。あなたのその自信と優しさは、まさしく我々が必要としていたものだった。

- 著者デイビッド・ロフテスネスは妻ペニー・キャンベルに心からの「ありがとう」を贈る。本書の執筆中、どれほど忍耐強く支えてくれたか、本書についてどれほど多くの要修正点や追加事項を指摘してくれたか、言葉ではとても言い尽くせない。また、子供たち(ZとL)、何ヵ月も執筆に没頭してかまってあげられなかった父さんのことを我慢してくれてありがとう。この本はそんな子供たちに捧げよう。きっといつの日か、この本の第n版を読んでくれて、要修正点を指摘してくれることだろう。

- もうひとりの著者アレクサンダー・グロースは、少なくともこれからしばらくの間は、もっと家族と共に過ごすことを誓う。妻のメイ=ブリット・フランク=グロースの支えと、3人の子供たちの忍耐がなければ、本書の執筆はとうてい不可能だった。

マーリンアームズ

マーリンアームズ